| Texte aus dem Jahr 2025 |

Die Frage nach der Realität der Zeichen

|

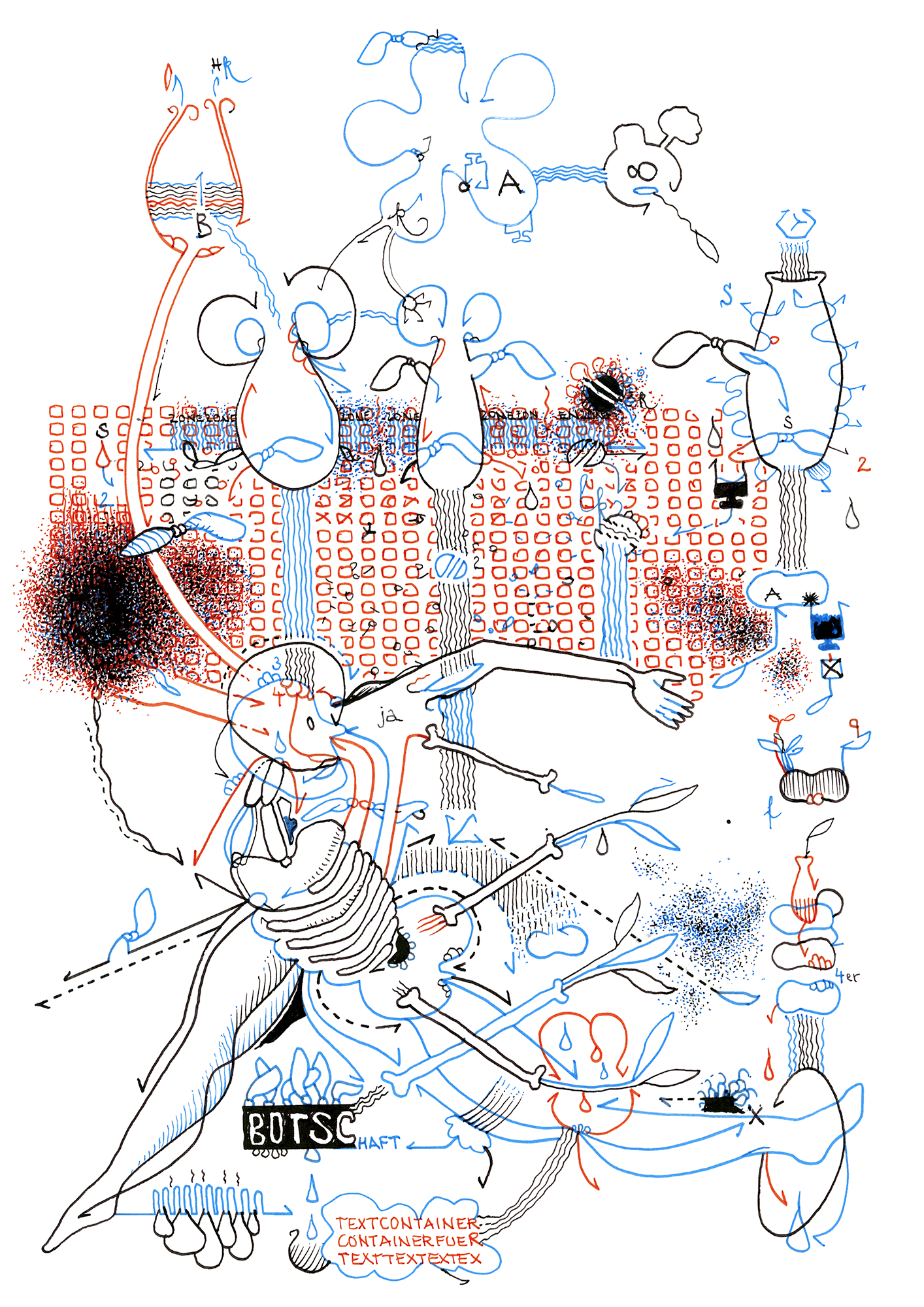

| Tageszeichnung vom 31.01.2024. Zu finden im Zeichnungslog hier |

Wenn Hannes Kater beschreibt, wie sich manche seiner Darsteller (so nennt er seine Zeichen) "während der Arbeit geradezu aufdrängten", während andere, "willkürlich festgelegte Zeichen sich meist nicht bewährten und verschwanden", berührt er eine der ältesten Fragen der Philosophie: Haben unsere Begriffe und Zeichen eine reale Grundlage in der Welt, oder sind sie nur menschliche Konventionen?

Diese Frage führt uns direkt in den Universalienstreit, jenen jahrhundertelangen philosophischen Disput zwischen Realismus und Nominalismus. Katers Darstellersystem bietet eine faszinierende praktische Antwort auf dieses theoretische Problem – eine Antwort, die weder rein realistisch noch rein nominalistisch ist, sondern einen dritten Weg beschreitet.

Bevor wir uns der philosophischen Analyse zuwenden, sollten wir Katers subjektive Verfahrensberichte kunsthistorisch einordnen. Seine Beschreibung der "sich aufdrängenden" Darsteller und sein Spiel mit der Medium-Rolle fügen sich in eine etablierte Tradition künstlerischer Strategien ein, die das Rationale bewusst mit dem Irrationalen verbinden.

Diese Tradition reicht von Dalís "kontrolliertem Wahn" über die surrealistischen Experimente mit dem Unbewussten bis hin zu Polkes ironisch-ernstem Spiel mit "höheren Wesen" und Geisterfotografien. Auch Jean Dubuffet gehört in diese Reihe – ein Künstler, der für sein eigenes "Art Brut"-Programm eigentlich zu reflektiert war und sich, konsequent gedacht, aus seiner eigenen Truppe hätte ausschließen müssen.

Katers Aussagen über sich "aufdrängende" Zeichen lassen sich in diesem Kontext als bewusste Strategie verstehen: die Entwicklung einer Arbeitsweise, die rationale Kontrolle mit kalkulierter Irrationalität verbindet. Wie Polke mit seinen "Geisterfotografien" spielt auch Kater mit der Vorstellung, als Medium zu fungieren – nicht als metaphysische Überzeugung, sondern als produktiver Kunstgriff.

Anthropologisch betrachtet handelt es sich um eine Form der rituellen Entscheidungsfindung: Komplexe Wahlsituationen werden durch symbolische Externalisierung handhabbar gemacht. Der Künstler entwickelt Verfahren, die es ihm erlauben, Entscheidungen zu treffen, ohne sie vollständig rational begründen zu müssen.

Das nominalistische Experiment

Der Nominalismus, klassisch vertreten durch Philosophen wie Wilhelm von Ockham, behauptet, dass Universalien – also allgemeine Begriffe wie "Röte" oder "Gerechtigkeit" – keine reale Existenz haben. Sie sind bloße Namen (nomina), Konventionen, die wir Menschen geschaffen haben, um die Welt zu ordnen. Die Bedeutung entsteht durch Gebrauch, nicht durch Verweis auf eine dahinterliegende Realität.

Katers Darstellersystem zeigt starke nominalistische Züge, die sich empirisch dokumentieren lassen:

Evolutionäre Bedeutungsentstehung: Der Darsteller Nr. 1 "Gehirn" entstand aus einem Taschentuchknoten – eine völlig arbiträre Verbindung, die nur durch wiederholten Gebrauch zur "Bedeutung" wurde. Was 1995 als "großes Gehirn" für schlaues Denken stand, wandelte sich zu "Brothirn" für archaisches, instinktgeleitetes Denken.

Stellenwertsemantik: Ein Darsteller "Herz" neben einem "Willkomm" bedeutet etwas anderes als ein "Herz" auf einem Pfeil (Darsteller "wollen"). Die Zeichenkonfiguration erklärt die einzelnen Zeichen – nicht umgekehrt. Die Bedeutung entsteht durch die Stelle, die ein Zeichen innerhalb der Gesamtanordnung einnimmt.

Pragmatische Selektion: Darsteller, die sich nicht bewähren, verschwinden. Ihre "Bedeutung" war nicht stabil genug, um zu überleben. Nur was im praktischen Gebrauch funktioniert, bleibt bestehen.

Anti-foundationalistische Struktur: Katers Betonung, dass es "keine letzten Grundelemente, sondern nur sich transformierende Relationen" gibt, entspricht nominalistischer Ontologie. Das System entzieht sich systematischer Grammatik, weil seine Logik praxis-logisch, nicht formal-logisch ist.

Realistische Widersprüche im System

Aber eine rein nominalistische Interpretation greift zu kurz. Das System zeigt deutliche realistische Züge, die sich nicht als pure Konvention abtun lassen:

Organische Stabilität: Bestimmte Darsteller zeigen bemerkenswerte Resistenz gegen Veränderung über Jahrzehnte hinweg. Diese Stabilität deutet auf strukturelle Eigenschaften hin, die über bloße Gewohnheit hinausgehen.

| * | Marerielle "Beschränkungen": Einschränkungen oder Begrenzungen, die durch materielle Gegebenheiten oder Ressourcen entstehen. |

|

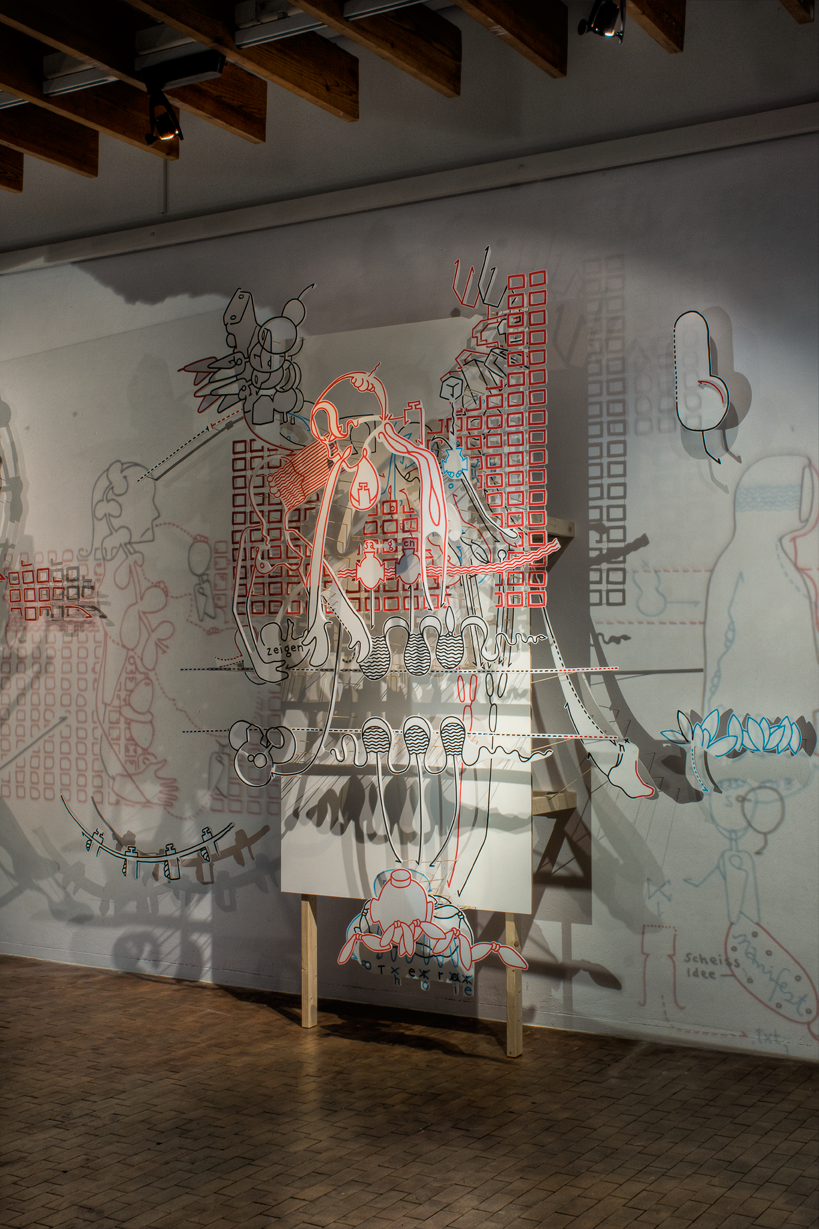

Wenn das System in räumliche Installationen expandiert, werden diese materiellen Grenzen noch deutlicher. [Siehe Abbildung rechts]

Selbstreferenzielle Autologie: Der Darsteller

*37 Hirnzerbe bezeichnet das System selbst und macht es zu einem "Medium zweiter Ordnung". Diese autologische Dimension – ein Zeichen, das das Zeichensystem selbst bezeichnet – hat fast platonische Qualitäten: Das System erkennt sich selbst als Form.

*37 Hirnzerbe bezeichnet das System selbst und macht es zu einem "Medium zweiter Ordnung". Diese autologische Dimension – ein Zeichen, das das Zeichensystem selbst bezeichnet – hat fast platonische Qualitäten: Das System erkennt sich selbst als Form.Funktionale Eigenlogik: Das System zeigt eine Eigendynamik, die über individuelle Entscheidungen hinausgeht. Die dokumentierte Evolution der Darsteller folgt erkennbaren Mustern: Vereinfachung komplexer Formen, Bedeutungsverschiebungen entlang assoziativer Linien, Stabilisierung funktionaler Kerne.

Anthropologische Betrachtung der "Medium"-Rolle

Aus kulturanthropologischer Sicht ist Katers Spiel mit der Medium-Rolle ein klassisches Beispiel für die Technologie des Selbst (Foucault): Verfahren, durch die Subjekte sich selbst zu bestimmten Handlungsformen befähigen.

Die Beschreibung sich "aufdrängender" Darsteller funktioniert als Externalisierungsstrategie: Komplexe Entscheidungsprozesse werden symbolisch nach außen verlagert, um handlungsfähig zu bleiben. Ähnliche Techniken finden sich in schamanistischen Praktiken, Orakelsystemen oder der surrealistische "écriture automatique".

Kunsthistorisch steht diese Strategie in der Tradition der kontrollierten Dezentralisierung des Subjekts: Von Kleists "Über das Marionettentheater" über Cage's I-Ging-Kompositionen bis zu Richters Farbtafeln. Künstler entwickeln Systeme, die es ihnen erlauben, Entscheidungen zu treffen, ohne die volle Verantwortung für jede einzelne Entscheidung übernehmen zu müssen.

Der dritte Weg: Pragmatische Realität

Katers System lässt sich weder als rein nominalistisch noch als rein realistisch verstehen. Es praktiziert einen strukturierten Pragmatismus, der beide Positionen operativ integriert:

Nominalistische Flexibilität:

|

| Station 06 Theorie und Praxis mit Projektionen [Foto vom 8.10.2012] Für die Ausstellung überbrechen – 3. Ausstellung in der Reihe Ausgewählt der Akademie der Künste, 14. September bis 14. Oktober 2012, Hanseatenweg 10, Halle 3, 10557 Berlin Mehr zur Ausstellung hier |

| - | Bedeutungen entstehen durch Gebrauch und verändern sich mit dem Kontext |

| - |

Das System ist evolutionär und zeigt Lernfähigkeit |

| - |

Transparente Dokumentation der Konstruiertheit |

| - | Keine festen Grundelemente, sondern relationale Strukturen |

| - | Materielle Verankerung in visueller Wahrnehmung |

| - |

Stabilität erfolgreicher Darsteller über lange Zeiträume |

| - |

Eigenlogik der systematischen Entwicklung |

| - | Widerstand gegen beliebige Manipulation |

| - | Funktionalität als Bewährungskriterium |

| - |

Informationsdichte als Leistungsmaßstab |

| - |

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch Transparenz |

| - | Strukturierte Flexibilität als Arbeitsweise |

Die philosophische Pointe liegt darin, dass Kater den Universalienstreit nicht theoretisch löst, sondern operational umgeht. Statt zu fragen "Sind Bedeutungen real oder konventionell?", entwickelt das System eine Praxis, die mit beiden Möglichkeiten produktiv arbeiten kann.

Die Darsteller funktionieren als evolutionäre Werkzeuge: Sie sind real in ihrem Funktionieren, auch wenn sie menschengemacht sind. Entscheidend ist dabei ihre Stellenwertsemantik – die Bedeutung entsteht nicht aus dem isolierten Zeichen, sondern aus seiner Position im Gesamtgefüge. Ein Hammer ist nicht "nur konventionell" – er funktioniert aufgrund realer physikalischer Gesetze. Aber er ist auch nicht "natürlich gegeben" – er ist ein zweckgerichtetes Artefakt.

Diese instrumentelle Realität transzendiert die klassische Alternative zwischen Kopie und Konvention. Die Darsteller kopieren nicht vorgängige Bedeutungen (klassischer Realismus), aber sie sind auch nicht beliebige Konventionen (klassischer Nominalismus). Sie sind Werkzeuge für eine spezifische Praxis: die Notation nicht-diskursiver Erfahrungen.

Diese pragmatische Lösung des Universalienstreits ist hochaktuell. In Zeiten von KI und algorithmischen Bedeutungsproduktionen stellt sich neu die Frage: Sind Bedeutungen stabile Entitäten oder emergente Prozesse?

Katers System antizipiert diese Problematik: Bedeutungen als evolutionäre Prozesse, die weder vollständig deterministisch noch vollständig arbiträr sind. Die partizipative Dimension der Auftragszeichnungen fügt eine soziale Komponente hinzu: Bedeutungen entstehen in der Interaktion zwischen verschiedenen Erfahrungswelten.

Das System wird zum kollektiven Experiment mit der Frage: Wie können persönliche Notationssysteme intersubjektiv funktionieren? Die Antwort: Durch Transparenz der Regeln bei Flexibilität der Anwendung.

Strukturierte Improvisationen

Kunsthistorisch lässt sich das System als Form der strukturierten Improvisation verstehen. Wie im Jazz gibt es Standards (die etablierten Darsteller), aber die eigentliche Kreativität entsteht in der spontanen Kombination.

Das löst ein fundamentales Problem künstlerischer Praxis: Wie kann man anfangen, ohne zu wissen, was entstehen soll? Katers System bietet eine Infrastruktur für Improvisation – es lässt den Künstler "nie um den nächsten Strich verlegen sein“.

Diese organisierte Spontaneität ist weder pure Planung noch pure Intuition, sondern ein kultiviertes Gespür für emergente Möglichkeiten. Das System schafft Bedingungen, unter denen etwas entstehen kann, was nicht vollständig vorhersagbar ist.

Familienähnlichkeiten und Cluster-Dynamik

Die interne Struktur der Darsteller folgt einer Logik der Familienähnlichkeiten im Sinne Wittgensteins. Es gibt keine essentiellen Definitionen, sondern überlappende Ähnlichkeitsbeziehungen, die Cluster ohne feste Grenzen bilden.

Diese Cluster-Dynamik ermöglicht sowohl Stabilität als auch Wandel: Neue Darsteller können sich an bestehende Bedeutungsfelder anlehnen, sie erweitern oder modifizieren, ohne das Gesamtsystem zu sprengen. Das System lernt durch Verwendung, behält aber eine erkennbare Identität.

Die Materialität des Visuellen und implizite Semantik

Ein entscheidender Aspekt ist die konsequente Orientierung an den "Gesetzen des Bildes" statt denen der Schrift. Diese Materialität ist nicht beliebig – sie nutzt spezifische Eigenschaften visueller Wahrnehmung und etabliert eine implizite Semantik:

| - | Simultaneität statt Sequenzialität |

| - |

Stellenwertsemantik durch räumliche Anordnung |

| - |

Bedeutung durch Platzierung ohne formale Regelung |

| - | Informationsdichte durch Überlagerung |

Das macht das System zu einem genuinen visuellen Notationssystem, das andere Informationstypen festhalten kann als Schrift: räumliche Relationen, emotionale Qualitäten, assoziative Verbindungen.

Fazit: Philosophie als Handwerkszeug

Katers Darstellersystem zeigt, wie sich der jahrhundertealte Streit zwischen Realismus und Nominalismus praktisch überwinden lässt – nicht durch theoretische Synthese, sondern durch operative Integration.

Das System ist gleichzeitig:

| - | Strukturiert und flexibel (Darsteller-Standards + Improvisationsregeln) |

| - |

Persönlich und intersubjektiv (individuelle Praxis + transparente Dokumentation) |

| - |

Konstruiert und funktional (menschengemacht + materialverankert) |

| - | Nominalistisch wandelbar und realistisch stabil (Bedeutung durch Gebrauch + strukturelle Eigenschaften) |

Die philosophische Lektion:

Vielleicht war der Universalienstreit von Anfang an die falsche Frage. Die richtige Frage lautet: Wie arbeiten wir mit Bedeutungen, sodass wir handlungsfähig bleiben?

Katers Antwort: Als evolutionäre Werkzeuge in einem strukturierten Experiment zwischen Stabilität und Wandel – ein System, das uns nie um den nächsten Strich verlegen sein lässt, ohne uns zu bevormunden, wohin dieser Strich führen soll.

H. D., Mai 2025

Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang